皆様、あっという間にもう3月ですね!

3月は卒業や引っ越し・入学・就職など、

忙しい月ですよね!

おかげさまで弊社の職人さんも現場が忙しく、

毎日頑張って、お仕事しています!

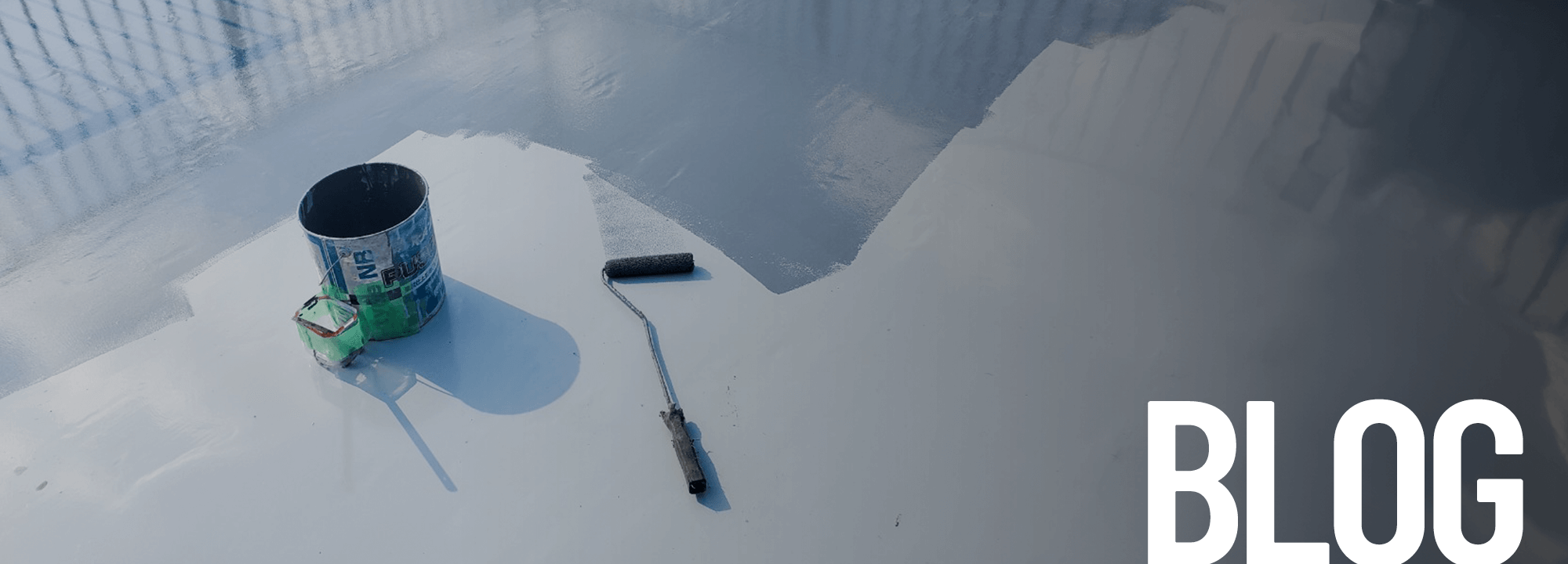

さて、今回もバルコニー防水工事をご紹介していきます。

ウレタン1層目

ウレタン2層目

トップコート塗布

施工後

画像はウレタン1層目・ウレタン2層目・トップコート塗布・施工後

です。

ウレタン防水には様々な工法がありますが、

今回は採用されることの多い2つの工法をピックアップして、

ご紹介いたします。

【密着工法】

ウレタン防水の密着工法とは、さまざまな下地に施工可能なことが特徴です。

下地にウレタン防水樹脂材を塗布し、上にメッシュ補強布を貼ります。

一定の厚みになるまでウレタン樹脂材を何層にも塗り重ね、

最後に仕上げのトップコートを塗布するため、

施工性が高く、工期が短いことや他の工法に比べて、

単価が安価なのもメリットです。

液体のため塗りやすく継ぎ目のない防水層が出来ることや

他の防水材の上から塗ることが可能な点も大きなメリットです。

大きなデメリットはありませんが、

手作業で塗膜を作るため技術力が求められます。

手作業のため、施工経験が少ない職人さんが施工を行うと

膜厚が均一ではないことがあります。

また、乾燥に時間がかかるため、

マンションやアパートの廊下、階段など人の行き来が多い場所には

向いていません。

密着工法が向いている施工箇所は、

【ベランダやバルコニー】は、日常的に雨や紫外線にさらされるため、防水性能が特に求められます。複雑な形状や狭いスペースにも対応できるため、施工面にシームレスに密着し、水の侵入を効果的に防ぎます。また、施工後のメンテナンスが容易で、表面が平滑になるため、見た目にも美しい仕上がりが得られます。

【屋上】は、広範囲で防水が必要な箇所です。接着力が高く、下地の動きに追随するため、広い面積でも防水層にひび割れが生じにくいという特長があります。また、他の防水工法と比較して軽量であるため、建物への負担が少ないです。

【プールや水槽】は、常に水に接しているため、防水性能が非常に重要です。水に対する耐久性が高く、長期間にわたり水漏れを防ぐことができます。さらに、複雑な形状の施工箇所にも柔軟に対応でき、継ぎ目のない一体化した防水層を作ることができます。

【既存の防水層】は、剥がさずに施工できるため、改修工事に適しています。既存の防水層に直接塗布することで、防水性能を向上させ、施工時間とコストを削減できます。施工中の騒音や粉塵が少ないため、居住者への負担も少なくて済みます。

もう一つの工法は、

【通気緩衝工法】

主に防水工事で使用される工法の一つで、

建物の下地と防水層の間に通気層を設けることで、

湿気や水蒸気の膨れを防ぐ施工方法です。

下地の湿気が防水層に影響を及ぼすのを防ぐため、

特に屋上防水などの施工で効果的とされています。

大型建築物や湿気の多い環境で特に用いられ、

マンションやビルの屋上防水に広く採用されています。

この工法を採用することで、長期的な防水効果を実現し、

修繕コストを抑えることが可能です。

主に既存下地がコンクリートの場合に採用されます。

ウレタン防水に通気緩衝シートと呼ばれる通気性能のあるシートと脱気筒を使用する工法です。

既存下地がコンクリートの場合、

躯体に水分が染み込んでいることがあります。

躯体に染み込んでいる防水層内部の水分は、

太陽光などで蒸発して蒸気を生み出します。

このように防水層内部で発生した蒸気を逃すシステムがなければ、

防水層に膨れが生じてしまうリスクが高いです。

防水層内部で発生した蒸気を通気緩衝シートと脱気筒の働きにより、

外部に逃します。

そのため、下地がコンクリートの場合や下地の水分を

完全に除去することが難しい場所に対しては、

通気緩衝工法が採用されます。

既存防水層の上からでも施工できることがメリットです。

既存防水層を撤去することなく、

上からウレタン防水材を塗ることが可能です。

通気緩衝シートと脱気筒を設置することにより、

防水層内部に発生する蒸気を外部に逃すことが出来ます。

そのため、水分が含まれている下地に対しても施工可能で、

内部で水分が蒸発することにより、

発生し易い膨れやひび割れのリスクも軽減します。

ウレタン防水の通気緩衝工法は、非常に難易度の高い工事です。

そのため、経験や知識が豊富な防水工事業者でなければ、

対応が出来ません。

作業工程も多いため、同じウレタン防水でも密着工法に比べて、

工期も長くなります。

ウレタン防水工事の完成度は、職人さんの技術に依存します。

材料を混ぜるところから職人さんが現場で行い、

防水層の厚さや均等に塗れているかどうかも

職人さんの腕次第となります。

通気緩衝工法が向いている施工箇所は、

【下地に湿気が多い建物】は、下地に溜まった湿気を通気層を介して逃がしながら防水層を形成する点です。

【屋上や広い平面を持つ建物】は、下地が大きく膨張・収縮するため、防水層に負担がかかりやすいです。このような広い平面での使用にも適しています。

【老朽化した建物】は、下地が劣化している場合があります。下地の状態に左右されにくく、劣化が進んだ建物でも高い防水性能を発揮します。

【複雑な形状を持つ建物】は、ウレタン防水は液状で塗布するため、複雑な形状の建物や細部の施工が必要な箇所にも適しています。この特性を活かして幅広い場所で施工が可能です。

防水の工法を2つご紹介させていただきました。

弊社は高い技術を持っている職人が多く在籍しております。

防水のことならお任せください!

お客様の疑問やご不安点などをお話しして、

改善出来ればと思います!

お気軽にいつでもお問い合わせください!

次回は何の工事をご紹介していくか実は悩み中です笑

ですが来週も更新いたしますので、楽しみにお待ちください!

→次回に続く

㈱三景 品川区戸越5-11-4 03-5749-3955